アートワークショップ「博物館部」実施に向けてのあれやこれやを、テキストとイラストでお届けします。

***********************************************************

2021.9.24

多くのアート・プロジェクトは、「目的」を設定し、それに向かって年度ごとに「何をするか」を考えて組み立てていきます。ひとつひとつがオーダーメイドなのです。しかしながら、「どのように組み立てられるか」という過程は、報告書などの“後から見える形”に残りづらいものです。この部分こそ、残す必す要があるのでは?と博物館部は考えました。というわけで、博物館部の裏側もレポートしていきます。

今回、これまで福島県立博物館が積極的に関わって来られなかったひとたちにも安心して来てもらえる場になりたいと動き出しました。いろいろな違う背景を持つ人たちに博物館の方からまずは近づいてみる。どうしたら「ここにいてもいいかな」と思ってもらえるか、居場所になるってどういうことか。博物館部の手探りが始まります。

最初に参加してもらうのは支援学校の生徒さんたちです。「まずは偶然を装って陰から見守りましょう」はまるで探偵のようですが、手探りの最初の一歩なのです。(テキスト・イラスト 江畑芳)

10月27日・28日の二日間、LMN実行委員会委員の静岡大学教授・平野雅彦さん、本ワークショップの調査撮影を依頼している映像作家の飯田将茂さんと、いわき市の沿岸部・山間部を訪ねました。

10月28日(二日目)のレポートです。

久保木さんより船がぶじに海に出たとの知らせを受け、小名浜港に向かいました。

久保木さんと娘さんが待つ港に、漁を終えた昭政丸が戻ってきます。

昭政丸には、久保木さんのご主人、息子さん、お孫さんが乗っており、見事な連携で船倉から魚を運び、港のトラックに積み込みます。

今日は不漁だと言いながら、どこか晴れやかな表情のみなさん。漁に出られたことが何より嬉しそうです。今日はだめでも明日はいいかもしれない、一日一日海からもらったもので生きていく。そんな明るさと喜びを感じました。

とはいえ、見事なヒラメが数十尾。活魚のまま、セリが行われる沼ノ内漁港にトラックで直送します。

沼ノ内漁港では、久保木さん・娘さんに、息子さんのお嫁さんも加わり、種類や大きさごとに魚を並べていきます。かなりの重労働と思われますが、久保木家の女性たちの身のこなしは鮮やかで気持ちがいいほどでした。

後継者不足により親子三代で船に乗っているのは周辺でも珍しいのだとお聞きしました。漁に出るご主人、息子さん、お孫さんだけでなく、港で働く久保木さん、娘さん、お嫁さんも含め、船はまさに家族を乗せる家なのだと思います。

次は、今回のリサーチにあたって地元の情報などさまざまに教えていただいた、NPO法人中之作プロジェクトの豊田善幸さんのご紹介で、NPO代表の坂本政男さんを訪ねました。

NPO法人中之作プロジェクトは、小名浜から5kmほど北にある中之作という港町で、歴史ある町並みの保存や空き家の利活用、コミュニティづくりに取り組んでいるNPOです。

代表の坂本さんは中之作周辺の歴史に詳しく、文献資料のほか、かつて使われていた漁具や大漁旗、古写真を収集しておられます。ゆくゆくはそれらを常時公開するプランも温めておられるとお聞きしました。

今回は、坂本さんが営む釣り具店で、昔の中之作港や漁の写真を見せていただきながら、かつての賑わいや、火災や津波の被害を抑える町や家のつくり、伝統的な漁法などについて教えていただきました。

店先で大漁旗を広げていると、ご近所の方やお客さんが声をかけてくれます。ご近所のご婦人・松本さんに、ここぞとばかりに地元の料理をお聞きすると、今では作り方を知っている人も少なくなったという「秋刀魚の卯の花漬け」について教えていただきました。

お向かいのお母さん・永瀬マリ子さん(みなさんからマリちゃんと親しまれています)からは、ご主人と二人でずっと海に出てきたこと、83歳になる今も息子さんと漁に出ていることなど、お話しいただきました。

海が当たり前にそこにある暮らし、海とともにある暮らしについて様々な角度からお話をお聞きすることができました。

今回のリサーチは人から人へ。

多くの人との出会いに恵まれたリサーチとなりました。

10月27日・28日の二日間、LMN実行委員会委員の静岡大学教授・平野雅彦さん、本ワークショップの調査撮影を依頼している映像作家の飯田将茂さんと、いわき市の沿岸部・山間部を訪ねました。

10月27日

まず訪ねたのは、7月のリサーチでインタビューさせていただいた福島県漁協女性部連絡協議会会長の久保木幸子さん。

7月のインタビューでは、こどものころによく食べていたもの、得意料理、常磐ものの豊かさ・美味しさ、震災後のことなどをお聞きしました。

中でも印象的だったのが、久保木家の船・昭政丸のこと。

東日本大震災の際、久保木夫妻は船が心配になり港に向かいましたが、途中で津波に気づき避難しました。船の消息を気にかけていたところ、見ていた人が、昭政丸は誰も乗っていないのに堤防にぶつかることもなく、波を越えて沖に出ていったと教えてくれたそうです。沖で発見された昭政丸は傷んではいましたが、修理を経て、今も現役です。

更に不思議なことに、沖で発見された昭政丸の中で蛇が発見されとのこと。船を守る神さまだったのではないかと語り草になったそうです。

震災後は一日も早く漁に出たいという思いで、海の瓦礫撤去作業などにあたった。魚は食べないではいられない、とお話いただきました。

今回はぜひその昭政丸の姿を映像に収めたいと撮影に臨んだのですが、あいにくの悪天候により、調査初日は小名浜港に係留中の姿を収めるに留まりました。

確かに海はかなりの高波。

不安顔の私たちに、昭政丸が魚を揚げる沼ノ内漁港の漁港長や久保木さんのご主人は、「この様子なら、明日は大丈夫だ」と請け負ってくれました。

海で暮らしてきた経験がそう語らせるのか、明日に希望をつなぎます。

午後は、こちらも7月のリサーチでインタビューさせていただいた農家レストラン「ぷろばんす亭」へ。

いわき市三和町上三坂。同じいわき市でも海辺とは全く趣の異なる山間部で、代表の永山さんをはじめ、地域のお母さんたちが中心となって営んでいるレストランです。

残念ながら新型コロナウイルス感染症により年内は営業お休みとのことですが、お休み中も新メニューの開発や、三和ふれあい市場で販売している「かぼ茶まんじゅう」づくりに大忙し。こうして毎日集まって、話をしながらお料理をするのが楽しみなの、とお母さんたちはおっしゃいます。

今回はちょうど「かぼ茶まんじゅう」のかぼちゃ餡を作っているところにおじゃましました。

丸いかぼちゃ、長細いかぼちゃ、種類の違うかぼちゃを一緒に餡にすることで、水分が調度よくなるのだとか。

かぼちゃとお砂糖だけを入れ、大鍋で煮詰めていきます。沈み加減がいい感じ、そろそろかしら、いえもう少し、とヘラの手応えと会話をするように餡を練り上げていきます。

できたての餡をいただくと、あつあつふわふわとろ~とかぼちゃそのものの味が口に広がりました。

かぼちゃの種を買うと高いので、収穫できたかぼちゃから種をとる。それを来年蒔く。かぼちゃは自然交配なので、もはや何の種類のかぼちゃなのか分からないねとお母さんたちは明るく笑います。それはこの土地に根付いた、この土地のかぼちゃなのだろうと感じました。

お母さんたちの脇で、元地域起こし協力隊の菊田さんが小豆の選別をしていました。菊田さんは上三坂の風土に魅せられてこの地に移住してこられました。上三坂で栽培している「娘きたか」という品種の小豆を、丁寧に丁寧に選り分けます。

「かぼ茶まんじゅう」は一個150円、小豆は一袋200g数百円。これを髙いという人もいるし、安いという人もいるよ、どっちなんだろうねと、永山さんはおっしゃいました。

さて、明日は船が出るのか。二日目に続きます。

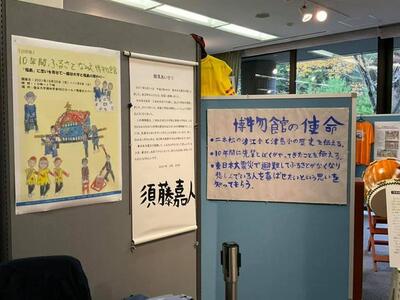

ライフミュージアムネットワーク実行委員会が協力している「10年間ふるさとなみえ博物館」巡回展。

10月25日(月)から、2番目の会場となる龍谷大学瀬田キャンパスでの展示が行われています。

展示の様子を拝見し、地域における学校やミュージアムの意味についてお話をお聞きしてきました。

巡回展を牽引してくださっている、高槻市のあくあぴあ芥川の学芸員・高田さんも駆けつけてくださいました。

展示の入り口では、嘉人館長の「博物館の使命」と「館長あいさつ」が出迎えてくれます。

展示スペースの最初には、龍谷大学の皆さんが、調べてくださった福島県や浪江町の紹介が掲示してあり、展示の趣旨を伝えるために、丁寧に準備をしてくださったことがわかります。

龍谷大学瀬田キャンパスがある滋賀県と浪江小学校・津島小学校との関わりも展示から掘り下げてくださっていました。

展示スペースの最後には、来場者から感想をいただくコーナーも。

展示をご覧になった方からは、小学校の地域学習や地域との関わりの意義や、起きたことを伝えるミュージアムという手法の意義についての感想も聞かれたようです。

博物館学を学ぶ学生さんたちが、展示準備や展示作業をし、会期中は受付をしてくださっています。

学生さんたちにとっても得るもののある展示になっているのが嬉しいことでもありました。

展示を企画し、学生さんたちを指導しながら進めてくださった横田先生、

開催告知等を学生さんと担ってくださった築地先生、

そして、関わってくださった学生さんたちに、大感謝です。

************************************

「10年間ふるさとなみえ博物館」巡回展 龍谷大学瀬田キャンパス展

会期:2021年10月25日(月)〜11月6日(土)

観覧時間:10時〜17時

会場:龍谷大学瀬田キャンパスREC棟1階 展示スペース

主催:龍谷大学理工学部博物館学芸員課程

共催;「10年間ふるさとなみえ博物館」巡回展実行委員会

協力:浪江町教育委員会、ライフミュージアムネットワーク実行委員会

龍谷大学社会学部「フクシマプロジェクト」、龍谷大学先端理工学部

ライフミュージアムネットワーク実行委員会が協力している「10年間ふるさとなみえ博物館」巡回展。

10月25日(月)から、2番目の会場となる龍谷大学瀬田キャンパスでの展示がはじまりました。

開幕に先立ち、10月24日(日)報道向けの内覧会が行われ、オンラインで、元津島小学校長の木村先生と当実行委員会事務局の福島県立博物館学芸員の小林が参加しました。

集まった記者さんたちからは、

「10年間ふるさとなみえ博物館」が昨年度、津島小学校に作られた経緯や、当時の様子、今回の関西での巡回展で伝えたいことなどについて質問がありました。

木村先生からは、巡回展開催にあたって津島小学校最後の児童にして、10年間ふるさとなみえ博物館初代館長の須藤嘉人さんのコメントもご紹介いただきました。

関西での巡回展開催にあたって、展示をご覧になる方に嘉人館長が伝えたいことは、嘉人館長が作成した「博物館の使命」そのものだったそうです。

「彼は、嘉人館長は、今もブレてませんでした」と嬉しそうに話してくださった木村先生の表情も印象的でした。

龍谷大学瀬田キャンパスでの展示は、11月6日(土)までです。

博物館学を学ぶ学生さんたちが、嘉人館長の思いを受け止めて仕上げた展示。

ぜひお運びください。

************************************

「10年間ふるさとなみえ博物館」巡回展 龍谷大学瀬田キャンパス展

会期:2021年10月25日(月)〜11月6日(土)

観覧時間:10時〜17時

会場:龍谷大学瀬田キャンパスREC棟1階 展示スペース

主催:龍谷大学理工学部博物館学芸員課程

共催;「10年間ふるさとなみえ博物館」巡回展実行委員会

協力:浪江町教育委員会、ライフミュージアムネットワーク実行委員会

龍谷大学社会学部「フクシマプロジェクト」、龍谷大学先端理工学部