ラウンドテーブル「開く、ミュージアム」

ポリフォニックミュージアムの今年度の活動の総まとめとして、

地域や人々との連携により館の運営を実現している先進的な事例をお聞きしながら、

ミュージアムの開き方について来場のみなさんとも意見を交える場としたいと思います。

ぜひご参加ください。

日時:2022年1月23日(日)13:30~16:00

会場:福島県立博物館講堂

講師:柳沢秀行氏(大原美術館学芸統括)

楠本智郎氏(つなぎ美術館主幹・学芸員)

岡村幸宣氏(原爆の図丸木美術館学芸員)

ディスカッションモデレーター:川延安直(福島県立博物館副館長)

申込:来場参加は不要(定員100名)

オンライン参加は要申込(定員50名)

※オンライン参加ご希望の方は、メール(general-museum@fcs.ed.jp)かお電話(0242₋28₋6000)にて、①参加者氏名、②電話番号、③e-mailアドレスをお知らせの上、お申込ください。

詳しくはチラシをご覧ください。

ライフミュージアムネットワーク2021協力事業

「10年間ふるさとなみえ博物館」巡回展示開催!

昨年度、ライフミュージアムネットワークのプログラム開発でお世話になり、

その開館に関わらせていただいた浪江町立津島小学校(当時)による「10年間ふるさとなみえ博物館」が、

関西の博物館・大学等で行う巡回展において展示公開されることとなりました。

津島小学校最後の卒業生にして初代館長の須藤嘉人君が、津島小学校の先生たちと作った、2011年から2021年までの避難先での浪江町立浪江小学校・津島小学校のふるさとを学ぶ活動を伝える博物館を、関西の6つのミュージアムでご覧いただけます。

明日から開幕のあくあぴあ芥川での展示の画像を送っていただきました。

できるだけ、津島小学校での展示に近づけるよう

担当してくださった皆さんで考え、工夫してくださったのだそうです。

須藤館長が浪江町の皆さん、先生たちと作った博物館の看板が入り口に!

須藤館長の先輩たちが、故郷の浪江町を詠んで描いたカルタがケースに!

須藤館長の「博物館の使命」も、先輩たちと作った年表も新聞も壁に貼られています。

浪江小学校・津島小学校や浪江町の皆さんが作った大堀相馬焼もケースに!

お近くの皆さま、ぜひお出かけください。

ライフミュージアムネットワーク2020プログラム開発「地域のアイデンティティと文化資源」では、浪江町立浪江小学校・津島小学校が2011年に避難先である二本松市に避難してから行ってきた「ふるさとなみえ科」について伝える「博物館」づくりのお手伝いをしました。

津島小学校最後の小学生、そして館長の須藤嘉人君と作り上げたのが「10年間ふるさとなみえ博物館」

骨格となる10年間の活動年表、浪江町のことを調べてまとめた壁新聞、児童や保護者のみなさんが製作した大堀相馬焼。館長直筆「博物館の使命」、展示資料のカードも館長みずから作成しました。

最後の卒業生須藤君が旅立ち、同校も長い歴史を閉じました。

この度、関西のミュージアム有志が「10年間ふるさとなみえ博物館」に共感し巡回展を企画してくださいました。

まずは高槻市立自然博物館あくあぴあ芥川さんからスタートです。

関西圏のみなさん、お近くに伺いましたらぜひご覧ください。

チラシはこちら

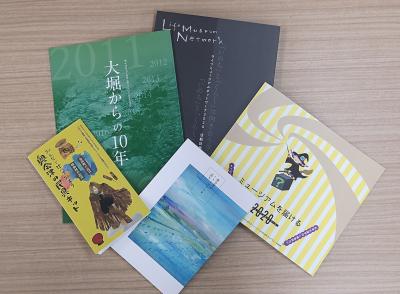

ライフミュージアムネットワーク2020年度の活動をまとめた記録集を作成しました。

今年度は、各地でのリサーチ、ディスカッション、フォーラムで語られた言葉の記録とともに、奥会津をめぐるスタディツアーの記録、新たなミュージアム活動のモデルとなるプログラム開発の記録を加えた5冊セットの記録集となりました。

多くの方にお読みいただきたく、限定200セット(先着順、なくなり次第終了)をご希望の方にお配りいたします。

福島県立博物館受付カウンターでお声がけくださるか、お電話かメールで送付のご希望をご連絡ください。

送付ご希望の方は、大変申し訳ありませんが宅急便着払い送料をご負担くださいますようお願いいたします。

送付ご希望の方は下記をお伝えください。

(*は必須)

1*:氏名

2*:郵便番号と住所

3*:電話番号

4:メールアドレス

5*:希望セット数(2セットまで)

6:ライフミュージアムネットワークをお知りになったきっかけや、記録集をお申込になった目的を教えてください。

【申込先】

TEL 0242-28₋6000(福島県立博物館代表)

E-MAIL general-museum@fcs.ed.jp(福島県立博物館代表)

LMN実行委員会事務局:塚本麻衣子

【記録集内容】※5冊セットでの送付となります。

⓵ライフミュージアムネットワーク2020活動記録集

②ライフミュージアムネットワーク2020奥会津スタディツアー記録集

「奥会津のミュージアムを巡る」

③ライフミュージアムネットワーク2020プログラム開発「多様なニーズに応えるミュージアムの利活用プログラム」記録集

「ミュージアムを届ける」

④ライフミュージアムネットワーク2020プログラム開発「地域資源の活用による地域アイデンティティの再興プログラム」記

録集「大堀からの10年」

⑤ライフミュージアムネットワーク2020プログラム開発「生活資料を活用したミュージアムの連携プログラム」記録集

「みんなで比べてみよう奥会津の民具キット」

【着払い送料の目安(1セット)】

北海道:1260円

東北・関東:930円

北陸:1040円

関西:1150円

九州・沖縄:1590円